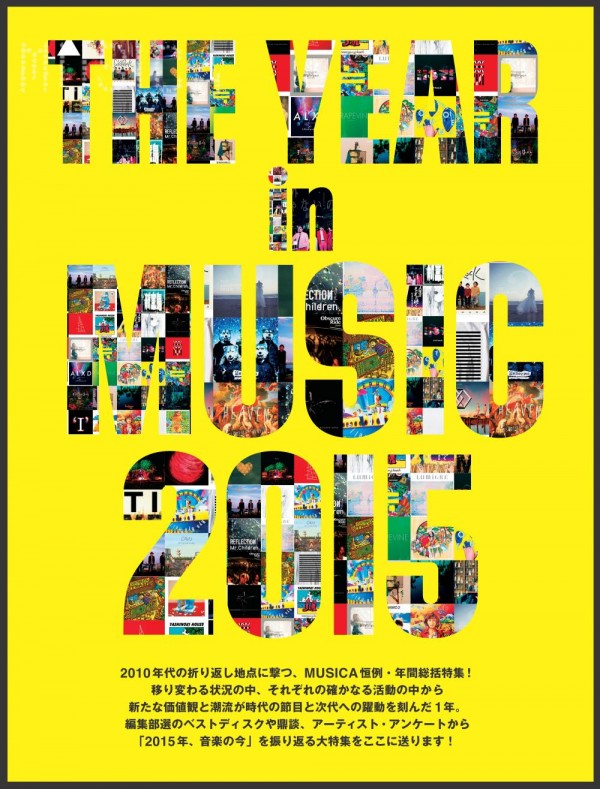

年間総括特集:THE YEAR in MUSIC 2015

2010年代のターニングポイント

「2015年・音楽の今」を振り返る総括対談!

2010年代以降のバンドの価値観がマスにリーチし、

次代のポップ/ロックの景色を変え得る新たな波が台頭した年――

時代も環境も移り変わる中、

節目となった2015年・音楽の今を徹底考察!

『MUSICA 1月号 Vol.105』P.24より掲載

有泉智子×鹿野 淳×宇野維正×阿刀“DA”大志

2010年代前期の流れが変えた「SEKAI NO OWARI」以降のバンドという新たな概念

有泉「2015年は2010年代の折り返し地点でもあるわけですが、実際に、SEKAI NO OWARIをはじめとする2010年代前半の流れが音楽シーンの景色を変えたことをちゃんと実感させられる1年であったと同時に、次の5年への新たな潮流も感じられた1年だったんじゃないかと思っていて。まずは、みなさんから見た2015年の音楽シーンはどういうものだったのかから聞きたいんですが」

阿刀「僕は今年は前向きな気運が出てきた1年だったかなと思っていて。業界的に下がるところまで下がってもう音楽が売れないことはわかった、だったらゼロから改めて新しいことをやっていこうっていうムードが、レコード会社にしろバンドにしろ出てきたのが特徴なのかなと。現実的にオリコンの年間アルバムチャートを調べるとトップ50の総枚数が去年より全然多かったんですよ。50万枚以上売り上げてるアルバムが7作品ぐらいあって」

鹿野「それって例年の如く男女アイドルとベストばかりではなく?」

阿刀「トップ5は嵐、三代目J Soul Brothers、 ドリカムのベスト、AKB48が2枚ですけど。でも今年はミスチルやサザンもありましたしね」

有泉「SEKAI NO OWARIの『Tree』もそれに近い数字を叩き出してますよね。これは00年代半ば以降にデビューしたバンドとしては、初めての結果だと思うんですけど」

阿刀「それだけで全体を話すことはできないけど、少なくとも人気者の作品はちゃんと売れた年なのかなって思ってます」

有泉「数字で考えると、直近だと星野源の『YELLOW DANCER』が発売初週のセールスで13万枚を超えたっていうことも大きなトピックで。ちなみにこれは今のところ日本の男性ソロアーティストの2015年トップの記録だそうなんですが」

宇野「おお、それは凄いね」

有泉「ロックバンドではONE OK ROCK を除くと累計10万枚を超えるヒットはないけど、でも5万を超えるバンドはそれなりに増えた印象がありますよね」

鹿野「それって、フェスシーンがちゃんと枚数に結実したみたいな綺麗な話にまとめてもいい気がするし、実際にそういう側面もあると思うんだけど、実はそうではない。それよりもロックバンドが当たり前にMステをはじめとする地上波のテレビに出る時代になったということのほうが、むしろそこへの訴求効果が大きい話な気がする」

阿刀「地上波の良質な音楽番組が増えてきたことも含めて、それは大きいと思います。当たり前にいる感じになりましたよね。ただ、その中でKen Yokoyamaの出演はインパクトありましたけど」

鹿野「そうだね。彼の場合は別枠で。覚悟を決めて一発だけ出たんだろうから、それで得た可能性とインパクトだよね。でも、Kenくんのあのアクションが明らかな数字に結びついたっていう現実があって。枚数だけじゃなく、Mステでシングル曲(“I Won’t Turn Off My Radio”)をやったわけだけど、あの曲のライヴでの空気感がMステ前と後でまったく違うらしいんだよ。つまりパンクの中のパンクであり、年齢層が高い人もいるKen Yokoyamaのライヴでも、やっぱりMステ以前と以降で客が求めてるパワーと熱狂が全然違うらしい。それは今の時代のロックバンドのメインカルチャーへのスタンスを表してると思った」

宇野「でも、最近Mステとかでロックバンドを観ると、昔『夜のヒットスタジオ』にBOØWYが出てきた時代みたいだなって。音楽シーン全体におけるロックのポジションみたいなものが、30年経って然るべきところに戻ったんだなって感じがする」

鹿野「なるほど。でもそうなのかな? RCサクセションから始まって、THE BLUE HEARTS、BOØWYってロックバンドがメインカルチャーに出ていった時って、相当な気合いと執念を持って出てたと思うんだよ。だから唾を吐いたりカメラを壊したり、いろんなことをしてお騒がせしたし。これってつまりは『テレビを凄いものだ』と思っていたことでもあるんだよね。ただ、昨今のMステを観ていると、Ken Yokoyamaは今書いたエモーションで出たんだろうけど、他のバンド達は至って普通にフラットに出てるんだと思う。これは実はテレビに対しても価値観も変わったからだと思う」

有泉「間違いなくそうですね。ここ数年、その種のアレルギーって若い世代のロックバンドにはまったくなくなっているというのは確かなことで」

鹿野「それは、ひとつにはフェスの有り様がこの5年でだいぶ移行して、昔はロックとバンドが中心だったのが、今はアイドルもバンドも一緒くたになっているってこととも地続きな気がするんだよね。それはフェスだけではなく、ネットという現場がもたらしたものでもあるけど」

宇野「そういう意味での突破口を開いたのはやっぱりSEKAI NO OWARIですよね。もちろんそのちょっと前にサカナクションとかがやってきたことでもあるけど、決定的にそこをぶち抜いたのはセカオワで。ゲスの極み乙女。も、音楽性もファンの実態も規模も違うと思うけど、でもCMでの使われ方や紅白に出た直後の年明けにアルバムを出すっていうタイミングも含め、完全にセカオワをトレースしていて。だからセカオワがひとつの大きな指針になった感じはありますよね」

鹿野「別の言い方をすると、ゲスのブレイクでそれが決定的になった年だったとも言える」

宇野「セカオワに関して言えば、今年は去年蒔いた種を刈った年だったと思うんだけど――要するに“Dragon Night”が大ヒットした流れでアルバムもバカ売れして。でも“Dragon Night”がカラオケで当たり過ぎてセルアウトしちゃう可能性もあったけど、“ANTI-HERO”と“SOS”で新しい種を蒔いて。そこに関してはまだ大きな結果は出てないけど、相変わらずクレヴァーだなと思う。新しいことをちゃんと考えてるんだろうなって思わせてくれるから。だから消費されたようでされなかったし、相変わらずそういう面では他のバンドの1歩、あるいは3歩ぐらい先に進んでるなって思うんですけど」

有泉「今の話にも出ましたけど、ゲスの極み乙女。は今年のブレイク筆頭格で。またもやMステですが、番組の街頭インタヴュー込みの2015年を象徴するアーティストの5位にゲスが入ってたんですよ。ちなみにそれは1位が福山雅治、2位が嵐、3位が三代目J Soul Brothersっていうランキングで、セカオワは7位。そういういたって大衆的なランキングの中で5位に入っているという現状は、非常に面白いですよね」

鹿野「ゲスをしっかり語ろうとすると、さっき宇野が言った話になるよね。要するに、2010年代以降のバンドの価値観って、サカナクションが名実共に変えたと思うんだよ。いわゆるオールドスクールではないバンドのスタイルがフェスシーンでもトップに立ち、アリーナライヴのトップを張るバンドになった。そこから異次元時へと向かうバトンを受け継いだのが僕はSEKAI NO OWARIだと思うんだよね。で、そのサカナクションのバトンをもっと純粋に受け継いだのがゲスの極み乙女。だと思う。要するにSEKAI NO OWARIほどロックバンドへのアレルギーを出さず、バンドスタイルのまま今の時代感に落とし込んでいったのがゲスの極み乙女。なんじゃないか、と」

有泉「要するに、2010年代の前期というのはマスの中でバンド=ロックバンドという図式が完全に崩れ、最早『バンド』という言葉から想起される音がギター+ベース+ドラムのサウンドではなくなった時代であり、その先駆けが日本ではサカナクションで、それを決定づけたのはSEKAI NO OWARIだったという言い方もできますよね」

鹿野「はい」

有泉「その文脈の中で、今年のゲスの極みの乙女。のお茶の間ブレイクもあったと」

鹿野「うん。だから、SEKAI NO OWARI以降という2015年は本当に大きい臨界点だと思う」

(続きは本誌をチェック!)

text by有泉智子×鹿野 淳×宇野維正×阿刀“DA”大志

『MUSICA1月号 Vol.105』