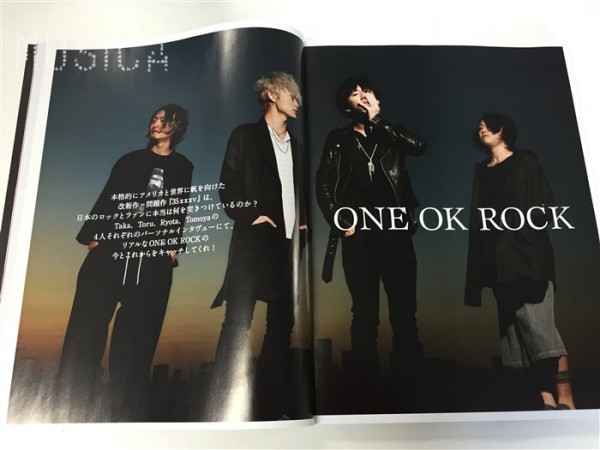

ONE OK ROCK、

日本のロックシーンから解き放たれ、その照準は「世界」へ

全員ソロインタヴューで紐解く革新作『35xxxv』

interview with Taka――

僕らはアートの世界、音楽の世界で生きてるんだから、

違うと思ったことに恐れを感じて口を閉ざしてしまうよりもちゃんと示したい。

言葉で言ったら誤解を生じるかもしれないけど、

音でそれを示すことはできるんじゃないかって思ったんですよね

『MUSICA 3月号 Vol.95』P.36より掲載

■単刀直入に訊きますが、Takaにとってこの7枚目のアルバムは、何をやりにいったアルバムなの?

「そうですね……これまでは、今までの僕らを好きで音楽を聴いてくれていた人達が中心にあったとして、それから半径何Km以内のところで僕らは音楽を作っていたと思うんですよ。その半径何Km以内から外に出てもダメだし、近過ぎてもいけないみたいな――」

■それは成功への戦略として?

「戦略というか、それが日本っていう国でロックをするっていうことの在り方だと思ってたんです。だから、そのバランス感覚だけは常に見失わないように作ってたんですよね。でも、一昨年からいろんな国に行ける機会がたくさんあって、そこで気づかされたことが、やっぱりもの凄く大きくて。それを経験した僕らが――僕は、『人生×僕=』っていうアルバムで、日本で作曲して日本でレコーディングするやり方はやり切ったと思ってるんです。だからこそ次のステージに行かなきゃいけないんですけど、それが今回のアルバムだって作る前からわかってたから。その中で、さっき言った僕らを好きで聴いてくれてる人達のテリトリーとはまた違うところに行って、さらにそこが中心となってもっと大きい輪を作っていくっていうことをめざした――そういうアルバムなんです」

■それは確かなものとしてこのアルバムから聴こえてきました。振り返ってみると、ONE OK ROCKは過去に1回大きな脱皮をしてるわけだよね。それは“完全感覚Dreamer”から『Nicheシンドローム』の時で。あの時の脱皮って、今話してくれたことから言うと、どういう脱皮だったの?

「あの時と今は非常に似てますね。あれは、僕自身がやりたくてもできなかったことができるようになった瞬間で。それは内々の問題ですけど、それまでもうひとりギターがいて、彼とのセンスの投げ合いというか、エゴのぶつけ合いの中で出てきたものを自分達の音楽としてたところがあったんですよ。でも彼が抜けて、言ったら自分のセンスだけをこのバンドで表すことができるようになったっていうのは間違いなくあって。で、今回もそういうことなんですけど、ただ、またちょっとレベルが違うというか。やっぱり圧倒的に違うなって……特にWarped Tourを回って思ったのは、僕らはこういう音楽に憧れてそういう音楽を作っていたつもりだったんだけど、やっぱり日本人だったっていうこと、テリトリーの小さなところでしか判断できてなかったし、作れてなかったんだっていうことで……実際に曲という武器を持って同じステージで闘ってみると、違和感しかないんですよね。当然彼らのパフォーマンスの動きだったり、間だったり曲調だったりのすべてが――僕らは昔からファンとして見てきてる分、パフォーマンスや動きで言うと、本当はすぐに自分らもそこのゾーンに入り込めるはずなんですよ。でも自分達の持ってる曲のせいでそれができなくて、『この違和感はなんだろう?』って思うジレンマがあって。……それは凄く感じましたね。だからこの違和感を早く払拭したい、僕らも胸を張ってこのステージに立ちたいっていうのがまずひとつあって。それと同時に、ヨーロッパや南米、ロシアに行って感じたのが、まだCDも出してない中でこれだけの規模でツアーが回れるっていうのは、何が起きてるかわからないところに行ってしまってるなって。ただ、何もしてないのにこのレベルで世界を回れるってことは、僕らから何かアクションを起こしたらもっとデカいものになっていくんじゃないかって思ったんですよ。……そういうふたつの中で、やっぱりこのタイミングで世界ってものをちゃんと意識するべきだなってところに行き着いたんですよね」

■たとえば、海外では作品をリリースしていない状態にもかかわらず、少なくともアメリカ以外に関してはどこへ行ってもある程度の数のファンがいる、そして盛り上がってくれるという状況を目の当たりにした、と。そういう状況にさせてる今の自分達の個性と武器はなんだと感じていたの?

「でも、やっぱりまだギミックなんですよね。まだ各地で差はあるんですけど、単純にファンを見てるとどこかブームを背負ってきてしまってる人達っていうか……いわゆる純粋な音楽のファンではないように感じるんですよね。少し前に日本で韓国ブームがあったことに近い、日本人っていうことや日本のカルチャーっていうことが僕らにも影響しているというか」

■要するに、アジアンブームとかジャパニーズカルチャーとか東京ポップ感とか、いろんなものが付随した中で自分達が注目されているっていう。

「そうですね。そういう部分もあるっていうことです。そこから入って、聴いてみたら『あ、意外とちょっと違うんだ、このバンドは』っていう、まだそういう次元なんじゃないかと思います。実際ヴィジュアル系のバンドを追っかけてるお客さんもいましたし。それらが合わさってるからこそ凄く大きいものになってるのは間違いないんですけど、でも僕達としては世界を回る上で使うギミックっていうのは、日本人であることだけでいいと思ってるんですよ。それ以外のギミックは一切使いたくない。そういう意味で言うと、もっと僕らが提示していかなきゃいけないことがあると思って。それって僕らが日本でバンドを組んで走り出した時とまったく同じ感情だし、同じ状況なんですよね。状況はもちろん今のほうがいいんですけど。だから、日本でやってきたことをもう1回そのままこのタイミングで他の国でやっていくっていう。単純にそういうことだと思うんです」

(続きは本誌をチェック!)

text by 鹿野 淳

『MUSICA3月号 Vol.95』