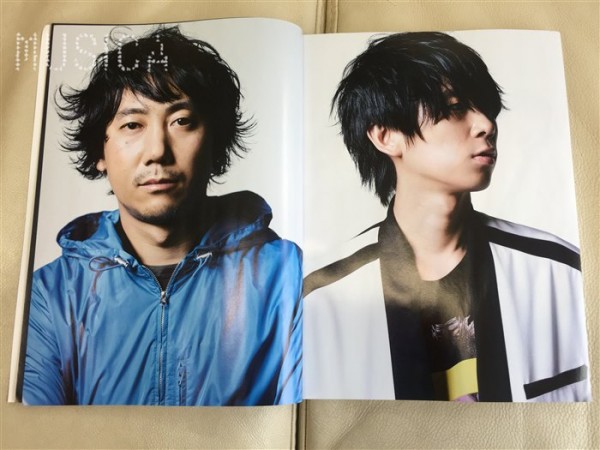

plenty、何故、江沼郁弥は「愛」を歌い始めたのか?

初のアナログシングル『体温』で自身に訪れた変化

俺、ここから変わるんだと思う。そういう時期なんだと思う。

「愛」と「自尊心」というテーマが、

自分の中のどこに着地するのかなって楽しみで。

自分でも初めてのことだから

『MUSICA 5月号 Vol.97』P.98より掲載

■初めてのアナログシングルですが、アナログはずっと出したかったの?

「出したかったです! だから遂に!ですよ。3年前くらいから出したいって伝えてたんですけど、やっとOKが出て。めっちゃ嬉しいです」

■カッティング(レコードの溝を掘る作業)も見に行ったんですよね。

「行きました。みんなで顕微鏡で覗いてレコードの溝を見て、『うぉぉぉぉーーっ!』って興奮して(笑)」

■この溝に音が刻まれている、と。

「そう! もう大興奮ですよ! しかも7インチっていうのが、また燃えるんですよね。俺、7インチ好きなんですよ。7インチってすぐ終わっちゃうから(回転数が33RPMの場合片面5~7分、45RPMの場合片面2~4分ほど収録)、針を落としたらもうウロウロできないっていうか、かけたらもうじっくり聴くしかないじゃないですか。その曲に向き合わなきゃいけなくなるっていうか。その感じが凄い好きなんですよね」

■今回の楽曲自体も向き合ってるというか、あなたひとりに対して、あるいは自分自身に対して語りかける濃度が特に高い楽曲なんですけど。これは7インチのそういう特性を意識したところもあるの?

「うん、そこはそういうふうにしようって考えました。自分だったら7インチでどういうものを聴きたいかっていうのを思い描きながら書いたから。それは曲もそうだし、詞もそうだし。言葉の選び方とか、複数に歌っちゃわない感じとか、そういうのは心がけましたね」

■“体温”はそもそも去年の年末、ツアーファイナルの渋谷公会堂の終演後に、楽屋でメンバー&スタッフで選曲会をやっている場に立ち会わせてもらって、そこで弾き語りのデモを聴かせてもらったのが最初だったんだけど。もうその時にめちゃくちゃいいメロディだなぁと思って感動して。で、今回は初めてホーンを導入したアレンジをしているわけですが――。

「有泉さん、その完成形を聴いて『あれ?』と思ったって話は聞きましたよ。ホーンアレンジ、豪華過ぎました?」

■いや、豪華過ぎたってことはないんだけど、率直に言うと最初は戸惑った。何故かと言うと、最後のDメロのところでサックスの印象的なフレーズがバーンと入ってくるんだけど、そのフレーズによって楽曲が一気にレイドバックする感覚があって、そこが気になったんだよね。

「俺はそこが新鮮で気に入ってるんですよ。いい意味でミスマッチじゃないですか。やっぱ、何回も7インチに針落としたくなるのって、俺は違和感だと思うんですよ。ただのいい曲じゃなくて、なんでこの音なんだろう、なんでこのラインなんだろうとか、その違和感が欲しかったんですよね。あの部分だけ時代が入れ違ってる感じがするじゃないですか。ホーンだけ昔のお父さんお母さんが聴いてたテープを再生して、そこに今の自分がギターをつけてみました、ドラムを叩いてみましたっていう違和感というか」

■あ、まさにそう。

「俺はそこに熱を感じるっていうか。だから最初に山本拓夫さん(Sax)がアレンジを考えてきてくれた時は、音の作り方にしてもフレーズにしてももっと現代っぽいというか、曲に自然と寄り添うものも考えてきてくれたんですけど、俺としてはもっと離れて欲しくて。そこはもう、わざとそうしてもらいました。変にピタッとハマりたくなかったし、それって別に今じゃなくてもいいかなって思ったし……というか、そういうものが欲しいんだったら拓夫さんじゃなくてもよかったわけで。でもそうじゃない、拓夫さんという大御所の力を借りて、そこと自分なりに喧嘩をしていくっていうか……そういうチャレンジがやりたかったんですよ」

■それは大袈裟な言い方をすると、古きよき時代のポップミュージックに対して、今の郁弥くんなりの挑戦をしてみたかったという感覚もあるの?

「ああ、あるかもな。自分はちょっと前の音楽、上の世代の人の音楽って凄くいいなぁと思うから。やっぱりもの凄く良質だし、熱量も違うというか……才能とか技術とかじゃなくて、昔のミュージシャンの『この1音に魂込めるんだ』っていう感じというか、どれくらいの想いを込めてその音を鳴らしているかっていう熱量と濃度が今とは全然違うなって思っちゃうから。そういうテンションって憧れるし、カッコいいなって思うんですよね。で、今、自分はミュージシャンとしてやってるけど、もう1回自分でミュージシャンとしての自分を認めるっていうか、そこを確認したいっていう気持ちが強くなってる。……最近ミュージシャンの重みとか人権みたいなものが薄くなってる感じがして、凄く悲しく思うんですよね。俺、引越したんですよ。で、いつもそうなんですけど、職業で落ちるんですよ」

■賃貸の審査の時に、ミュージシャンだからという理由で落ちると。

「そう。今回も落ちて落ちて! で、みんなに『ミュージシャンって言うから落とされるんだよ、普通言わない』って言われて『はぁ?』と思って」

■世間におけるミュージシャンというものはそんなものなのか、と。そしてみんなミュージシャンという職業に誇りを持ってないのか、と。

「うん。で、ムカついて。それで“体温”を作ったんですよね」

■え、マジで!? これ、そういう曲なの?

「始まりは完全にそう(笑)。そういう出来事とレコードっていうものへの想いがきっかけになって、この曲ができました。最終的にラヴソングにしましたけど、でも曲のスタートの雷的なところはそれでした」

(続きは本誌をチェック!)

text by 有泉智子

『MUSICA5月号 Vol.97』