BLUE ENCOUNT、シングル『はじまり』で

新たな始まりを歌うに至った所以を激白

夢も音楽も、あなたが信じたものはそうそう裏切らないよ、

だから信じていいんだよ、って伝えたいんです。

だからこれからのBLUE ENCOUNTは、

さらに「共に闘っていくバンド」になれるんじゃないかと思えてるんです

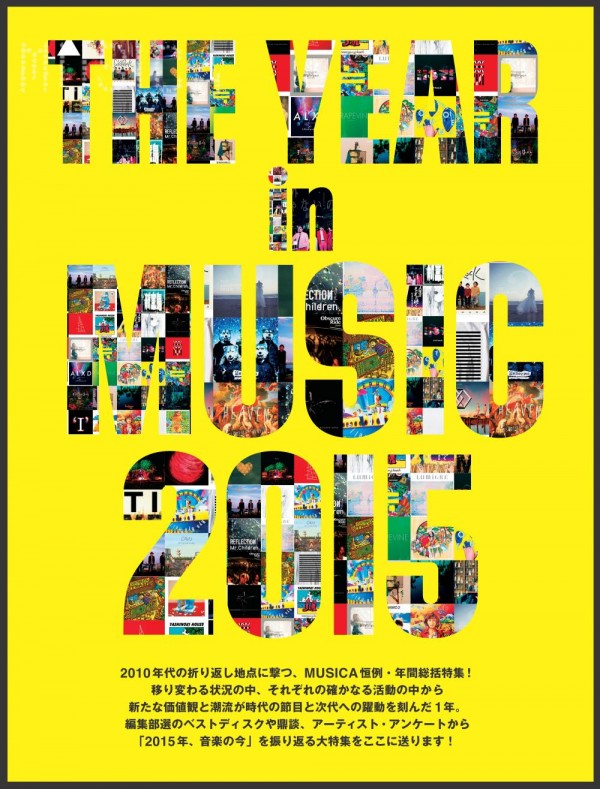

『MUSICA 1月号 Vol.105』P.120より掲載

■来年の1月13日に『はじまり』というシングルが出ます。ということで、ブルエンにとって大飛躍の1年だった2015年もちゃんと振り返りながら、来年の新しい始まりを語り合いたいなと思いまして。

「お、なるほど」

■まずこの“はじまり”は高校サッカーの選手権の応援歌になっている、非常に温かみと包容力のあるバラードですが、どういう出発点から作っていった曲なんですか。

「まず、選手権の応援歌をやってみませんか?っていう話をいただいたのが今年の9月だったんですよ。僕自身、小学生の頃にサッカーをやってましたし、そうでなくても、高校サッカーって言ったら、冬の風物詩的な感覚でご覧になる方も多いと思うんですよ。だから、その事の重大さったらなかったんですけど――ちょうどその頃が、僕にとっては凄く平和な時期だったんです。アルバムもようやく出て、フェスシーズンも落ち着いて、次のシングルをどうしましょうか?っていう話がうっすら出始めるくらいの時期で。だから、7月の『≒』ですべてを出し尽くしてしまったままでしたし、『マズい、切り札になる曲が何もない!』と思って」

■『≒』は、今の自分達の状況に対しての鬱憤も毒も全部吐き出し切ったからこそ作れた作品でしたしね。

「そうなんですよ。なおかつ、その応援歌を作ることに対して、話をくれたチームの方々からは曲調の指定も言葉の指定もなくて。つまり、話をくれたチームの方々がブルエンのライヴやバンドのメッセージを好きでいてくれたから、『BLUE ENCOUNTの書きたいものを書いてください』と。それが凄くありがたくて。……でも一方では、それもまた大変なわけじゃないですか、キャンバスが広いわけだから。それこそ、今年『銀魂』のオープニングテーマをやらせていただいた“DAY×DAY”も『ブルエンの好きなように作ってください』っていうお話でしたけど、新人としてはありえないくらい、ひたすらブルエンらしくいかせてもらった1年だなと思えて。で、これは“DAY×DAY”しかり、“はじまり”しかりですけど、過去にそのテーマソングを歌われた方の曲をイチから聴き直してみて……今回の応援歌も、それに沿おうと思ったんですよね」

■……振り返ると、“DAY×DAY”が生まれる前にも、アニメのタイアップっていうことで真っ向から大衆向けにトライしようとして、最終的にはどれも自分の中で納得いかず、一度音楽が嫌になるほど苦しみましたよね。

「……やっぱり、そこは田邊のクセとして出ちゃったんですよね。それも、選手権がそれだけの伝統とかメッセージを積み重ねてきたものだと思ったからこそなんですけど。で、次の週にはその曲作り用の合宿をして。で、その一週間で自分なりに、選手権の伝統と自分達の伝統を解釈した上で20、30曲作っていったんですよ。今年の夏フェスに多く出させてもらって、どこでもいい景色を見させてもらったのが曲作りの大きな種になってたので、とにかくそこから書きまくったんですけど」

■フェスの景色がもとになったということは、つまりアッパーで強い曲が多かったのかなと思うんですが。

「そうですね。プラス、やっぱり選手権の『伝統』と自分達の『伝統』を重ねてみた時に、いわゆる“HANDS”や“もっと光を”みたいに、アッパーで芯の強い曲がいいなと思ったんです。で、それを作って、高校サッカーの映像に合わせてみたんですけど――どれもハマらなかったんですよ。要するに、“HANDS”や“もっと光を”みたいな曲を作ろう、っていうのが、自分達としては『置きにいってるな』って感じちゃったんです。『こういうの出してくるよね』って言われるんじゃねえかな?って。それを、選手権の映像と合わせて観た時に感じたんですよね」

■要するに、自分達にとっての歴史や伝統は、一番の王道曲でこそ見せられると思ったわけですよね。だけどそういう考え方に対して「俺、計算し過ぎなんじゃねえか」と思っちゃったということ?

「そうですね、要するにただの手グセで『これはできるな』っていう範囲でしかやれてなかったんですね。それで最終的に、『もう、伝統に縛られるのはやめよう!』と思って。やっぱ、ブルエンっていつもそうなんですよ。結局『こういうの作ろう!』と思っても全然できなくて、『もういいや!』って開き直った時に曲が生まれるんですよね」

■そうですよね。一度開き直って、なりふり構わず吐き出そうと腹を決めることでアンセムを生んできたバンドで。

「……毎回そうなのはわかってるのに、最初に器用にやろうとしちゃうんですよ。で、そういうことも振り返った時に、『じゃあ、最初とは真逆に一旦振り切っちゃえ』と思ってバラードを書いたんですよ。そこから『じゃあ、どんな歌を書こう?』と考えて――それもやっぱり、自分達は自分達の等身大でしか書けないなと思ったんですよ。で、汗だくになって闘って、泣いてる選手達の映像を観てたら、自分も、BLUE ENCOUNTを始めた高校時代にタイムスリップして、いろんな出来事がフラッシュバックしてきたんです。軽音部の部室で喧嘩したな、とか、あの時、江口のギターを壊しちゃったな、とか、今までと比べ物にならないくらい鮮明に思い出して……そしたら何故か、悔しさばっかりが浮かんできたんですよね」

■それは、高校時代のどういう悔しさだったんですか?

「僕にとっての高校時代って、バンドっていうものに夢を抱いてた自分がバカにされてた頃で、その時に、自分にはすがるものがなかったんですよ。それこそ、ELLEGARDENだったりBRAHMANだったり、聴いてた音楽さえ単なる『逃げ場』になってて――どこかに『なんかすんません』っていう負い目があったんですよ。それで結局、人の間をとって『上手くやっていこう』っていうイエスマンの自分がいたし、それが巡り巡って、“DAY×DAY”でそういう自分を打破しようと思ったところに繋がるんですけど。だから最終的に、あの頃の『凄く悔しかった高校生の頃の自分』に曲を書こうと思ったんです。大体、今までのブルエンは今の自分に対しての応援歌を書いてきたんですけど、今回は『あの頃の自分』に書いたんですよね。そこで出てきたのがサビの<僕たちが見たこの夢は/きっと きっと 何度でも/明日を繋いでいくよ>っていう歌詞で、そこからまったく変えてなくて。今こうして見返してみても、<明日を繋いでいくよ>っていうところに、まさにブルエンの歩みが出てるんだなって思いますね」

(続きは本誌をチェック!)

text by矢島大地

『MUSICA1月号 Vol.105』