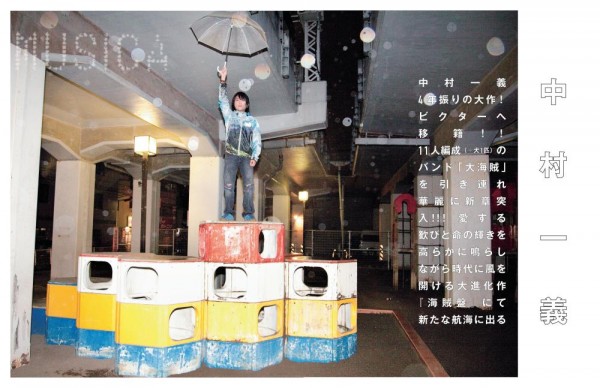

中村一義、約4年ぶりのアルバム『海賊盤』で堂々帰還!

時代を射抜くポップ集から彼の境地を見る

まっさらな状態で、なんのカッコつけも装飾もしない

中村一義がみんなの前に出ていくことによって、

お客さんもそういうまっさらな状態になってくれるんですよね。

それを1個1個確認していったからこそ、

この作品で<僕ら>って言えるようになったんじゃないかと思います

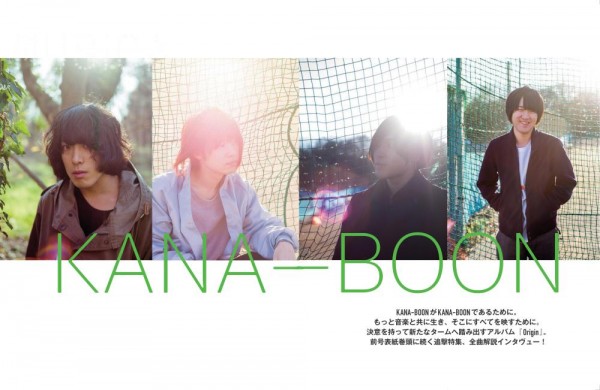

『MUSICA 3月号 Vol.107』P.112より掲載

■『海賊盤』、本当に最高の作品でした。前作の『対音楽』から4年ぶりのリリースになりますし、ビクターに移籍されてから初めてのアルバムなんですけど――バンジョーみたいな楽器も含めて、音色の多彩さや多重なコーラス感に顕著な通り、新たに組まれた「大海賊」という11人編成のバンド感が凄くストレートに鳴っていて、凄くフレッシュなアルバムになったなと思いました。まず、『対音楽』をリリースしてからこの作品に至るまでの経緯からお聞きしたいんですけど。

「4年前にリリースした『対音楽』って、僕なりにベートーヴェンと対峙しながら、ベートーヴェンの1番から9番までを再解釈して作っていくっていうアルバムだったんです。ベートーヴェンって、僕が生まれた時からのルーツなんで、『対音楽』という作品ではそういう試みをしたんです。でもそれって、振り返ってみるとファーストアルバムの『金字塔』でやったことと近しいなって思ったんですよね。『金字塔』も自分と徹底的に向き合ったアルバムで、表現方法としてただ自分の内側から外に攻めていくのか、逆に外側から表現を突き詰めていくかの違いだったなって気づいて。そう考えていくと、『金字塔』から『対音楽』までで自分の表現したいサーガが一巡したんじゃないかって思ったんです。そこで『対音楽』をリリースし終わった時に『音楽辞めようかな』っていう感じになったんですよね。僕、やることなくなったらバッサリ辞めるタイプなんで」

■それって、「もう表現することがなくなった」っていうネガティヴな感じだったのか、「自分の表現したいことは出し切った」っていうポジティヴな感じだったのか、どうだったんですか?

「圧倒的に『出し切った』っていうポジティヴな感じでしたね。というか、『金字塔』作った後も『この1枚で音楽辞めよう』と思ってたんです。でも、『太陽』っていうセカンドアルバムを出した時に、大体の自分が向かう先――つまり、『いつかはベートーヴェンと向かい合うだろうな』っていう想いが芽生えてきて、自分としてもそれを頼りに活動してきたんですよね。なので、『対音楽』でベートーヴェンと対峙するところまで行き着いたんだったら、俺はやることやったなって思ったんです。でも……自分が今までやってきた『金字塔』から『対音楽』までを俯瞰した時に、自分が何をやってきたかって言うと、やっぱりさっき言ったサーガみたいなものを作ってきたなって思ったんですよね。要は、ライヴよりレコーディングアーティストっていう表現のほうに力を入れていて、それ以外のことを主力に考えてやったことはないんですよね。だから、中村一義としてすっからかんの状態で、ライヴでみんなとコミュニケーションをとることって、今までそんなにしてこなかったなって気づいて。じゃあ、今までの『金字塔』から『対音楽』までの曲を持って、みんなに会いに行くのもいいんじゃないかと思いまして。そこで100sのギターの町田(昌弘)を連れて、『まちなかオンリー!』っていうトーク&アコースティックツアーを周り始めたんですよね(2013年から2015年まで、3度にわたって開催)。やっぱりお客さんとコミュニケートするために、僕を媒介にして今まで作ってきた音楽を表現したかったんですよね。アレンジ云々は取っ払って、時にはシンガロングして、時にはじっくり聴いてもらいながら1曲1曲を極端に聴いてもらえるのって、やっぱりアコースティックが適してるかなと思ったんですよね。曲を丸裸にした時に、お客さんの反応も極端に出てくるし、その反応がダイレクトに伝わるのはアコースティックが適してるかなって思ったんで」

■逆に、『対音楽』でご自分の表現が一周したからこそ、次はなんでもできるなって感じだったんですか?

「そうですね。開き直りじゃないですけど(笑)、何やってもいいんだなっていうのは、1回目の『まちなか~』回る前に思いましたね。僕、今までやったことないことが大好きなんで、このタイミングではそういう新しいことができるなって思ったんですよね。『まちなか~』のステージでは、本当落語家さんが枕で客いじるみたいな感じだったんですよ。今回のリード曲の“スカイライン”って、お客さんのコーラスをそのままレコーディングしてるんですけど、上から目線で『お前ら、声小っちゃいな~!』って言うみたいな(笑)」

■はははは(笑)。それは確かに中村さんとしては新しいですね。

「毒蝮(三太夫)さんが舞台から客いじるみたいな感じでしたからね(笑)。でも、そういうバカなカッコよさみたいなところが出せたのはいいなって思えました。で、最初の『まちなかオンリー!』の後、Hermann(H.&The Pacemakers)から川崎の自分達のイベントに出てくれないかっていう話をもらったんですよ。Hermannもその時再結成したばっかりの時で、『音楽辞めようかな』って思った後にライヴをまた始めた自分と近しいところがあって、ノリが合っちゃったんですよね。そしたら、実際に凄く反りが合ったというか、状況が同じだったから出る音も同じだったんです。で、そのイベントも無事成功に終わって、『じゃあ、ツアー行っちゃおうか』っていうことで、Hermannのメンバーと一緒に(岡本洋平、平床政治が参加)、バンドスタイルでツアーに行くっていうことになったんですよね。その時につけたバンド名が『大海賊』って名前でから始まって。そしたら、だんだんメンバーが増えていって、最終的に僕入れて総勢11人という大所帯のメンバーになったんです。プラス、うちの魂(ゴン)っていう愛犬もメンバーになったんで、11人+犬1匹というバンド編成になりまして(笑)――」

text by池上麻衣

『MUSICA3月号 Vol.107』