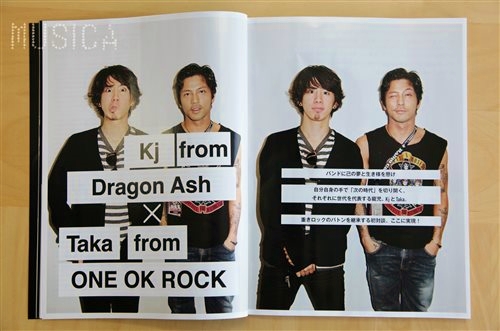

Taka「Dragon Ashは青の時代にとんでもない革命を起こした。

そして今もそれを続けていて。その力強さを、僕は心底欲しいなって今思う」

Kj「Takaはヴォーカリストとしてモノが違うし、背負ってる十字架もハンパない。

でも、こんなに若くして柔らかいオーラ纏ってるヤツいなかったから。

凄い新しい風吹かせてんなって思うよ」

『MUSICA 2月号 Vol.82』P.24より掲載

■実はこの対談はかなり前からやりたいと思っていたんですが、今回遂に実現して。おふたりは交流はあるんですか?

Kj「いや、(フェス等の)現場でよく会うくらいだよね」

Taka「むしろウチのToruのほうが絡みがありますよね(笑)。なかなか機会がなくてちゃんと話したことないんですよ。今度ぜひ呑みながら話してみたいと思ってたんですけど」

■Takaさんにとって、建志さんはどんな存在なんですか?

Taka「いや、もう完全にスーパースター、ロックスターでしょ。僕らの世代的に知らない人間は誰もいないですし。完全にオリジナリティがあって、そしてカリスマ性もあって。たぶんみんなが同じように思ってると思うんですけど、僕にとっても大きな存在ですね」

■と言われてますが、建志さん?

Kj「ま、さっき5万円渡したんで(笑)」

Taka「ははははははは」

■袖の下をね(笑)。冗談はさておき、建志さんにとってはTakaさんってどんなヴォーカリストでありバンドマンだと思ってます?

Kj「ヴォーカリストとしてはモノが違うし、背負ってる十字架もハンパじゃないから。きっと俺らにはないコンプレックスと闘いながらマイク持ってるんだろうなと思うけど。でもさ、こんなに若くして柔らかいオーラを纏ってるヤツらなんて俺らの時代にはいなかったから。みんな仲悪かったしね(笑)。凄い新しい風吹かせてんなって感じがするけどね。もちろん俺らにもいっぱい負けない部分はあるけどさ、俺達にない部分――感性っていうか、真似しようと思ってもできない感覚は確実に持ってるよね」

■逆に共感する部分だったり、ご自分と似てる部分ってあります?

Kj「お互いに負けず嫌いではあるんじゃない? ラウドなフェスにすっげぇ早い時間に出されて、まだメインアクトとか全然来ない時に自分らのステージやって、そのメインアクトのヤツら観て……っていう階段もきっちり上ってきてるし。反骨精神は凄いよね」

Taka「ほんとそうですね。僕らは最初から順調にバンドとして受け入れられたタイプのバンドじゃないんで。だからこそ、もちろん見返してやりたいっていう気持ちも当然あったし、自分達のやってることは絶対間違ってないっていうことも確信的に持って前に進んでたんで。そうやってきたからこそ逆にここまで続けてこれたと思うし、これから先もそこは頑固に、変わることなくずっと進んでいくんじゃないかなと思います」

■Kjさんから「階段もきっちり上ってきてる」って言葉がありましたけど、ONE OK ROCKがここまでリスナー/バンドマン双方から強い信頼を集めながら日本のロックシーンを代表するバンドになったのは、ある時期から意識的にライヴの現場で闘って地力を上げてきたからこそでもあって。ライヴを凄く大事にして、ライヴの場でいかに勝っていくか、いかに力を証明していくかを第一に考えてる。そこはDragon Ashと共通してると思うんですけど。

Taka「それぞれバンドにはいろいろポリシーとかやり方があると思うんですけど、ライヴでは絶対嘘つけないですからね。嘘ついてるヤツはすぐわかるし。逆に俺らが『いや、バンドはライヴじゃないよ』って言い出したら、じゃあバンドってなんだって話にもなってくるわけで。もちろん世の中には音源を基準に頑張ってるバンドもいるだろうし、別にその人達のやり方を否定はしないけど、逆にそういう人達がいるんだったら俺達は『いや、バンドはライヴだよ』っていうのを自分達の身を削って証明するべきなんじゃないかっていうのは思いますね」

Kj「そこがロックが他のジャンルに勝ってる点だよね。俺らはバンドでやってるから、寄せ集めで金もらってやってるわけでもないしさ。才能あれば歌も上手く歌えるし、いい曲も作れるけど、バンドはそういうもんじゃないから。だからひとつのものを一緒に作る共同体としての力も、潜ってきた死線の数も、俺らは同じバンドマン以外には負ける気しないよね。逆に言えば、バンドマンはライヴっていうその一点で負けたら、もうアイデンティティを失う気がする」

Taka「確かにそうですね」

Kj「特に激しさとか熱量とか、そういうところでは負けちゃいけない、バンドマンは。特にフロントマンはそう。熱量で負けたらもうやってる意味ないよね」

■この対談を前から実現したいと思っていた理由は、Dragon AshもONE OK ROCKも、自分達の手でシーンに変革を起こしながら、自分達自身の明日と新しい時代を切り開く意志を明確に持って闘っているバンドだからで。言ってみれば、90年代末から00年代前半にDragon Ashが起こしていった革命を、ONE OK ROCKは新しい世代なりのやり方で今の時代の中で果たそうとしていると思うし。そういう世代を代表するレジスタンスとしてのバトンが受け継がれている感じがするんですよね。そういう意味で、TakaさんがDragon Ashというバンドから受け継いでる部分ってどういうところだと思いますか?

Taka「もう全部がリスペクトなんで難しいんですけど(笑)。………でも、やり続けてることが僕は共感でしかないし。いろんなバンドにはいろんなスタイルがあるでしょうし、いろんなやり方があると思うんですよ。BOOWYみたいにパッと辞めるのもカッコいいっていう考え方もあるだろうけど、俺はやり続けることがカッコいいと思ってるので。だから今回みたいにDragon Ashが新しいアルバムを出すことになって、それを聴いた時に俺はすげぇ感動するし、超カッコいいと思う。それがある限り、Dragon Ashへのリスペクトっていうのは変わらなくて。もちろん、そうでなくとも僕は建志くんをひとりの人間として超リスペクトしてるんですけど」

Kj「アルバム聴いてもらったんだよね。さっき『アルバム超カッコよかったです』って言われてびっくりした。早ぇな!って(笑)」

(続きは本誌をチェック!)

text by 有泉 智子

『MUSICA2月号 Vol.82』