[Champagne]、大いなる野望と夢を詰め込んだ渾身の1枚

勝負を決す『Me No Do Karate.』

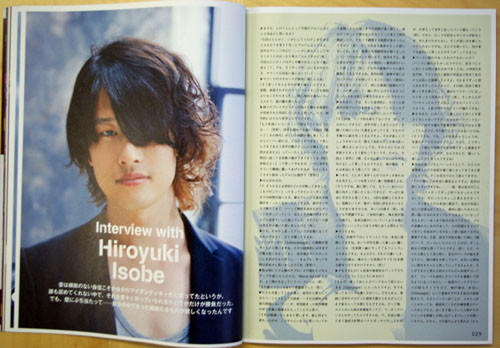

初のメンバー全員ソロインタヴュー

―庄村聡泰―

[Champagne]って本当に独立国家みたいなバンドなんですよね。

そもそも、お互いがこんなに深く関わり合う集合体なんて

存在しないと思ってたし。

でも、今までやってきたバンドとは「生きてる」っていう実感が全然違う

『MUSICA 7月号 Vol.75』P34に掲載

(インタヴュー途中より抜粋)

■今回は初めて打ち込みを導入したことも含め、ドラムに求められるものは大きかったと思うんですよ。そこは実際、どうだったの?

「デカかったですねぇ。思い出してもちょっと脂汗が浮かぶぐらいの作業の連続でしたから。ほんと、俺と洋平の丁々発止みたいな瞬間も今までと比べものにならないくらいあって。『ああ、スタジオ投げ出したくなるってこういうことね』と思った瞬間もありましたねぇ………(遠い目)」

■その丁々発止って具体的には?

「それはたぶん書いちゃダメなやつです」

■はははは。洋平くんはリズムに対する要求度が高い人じゃない? それはロックバンドのブレインとして凄く正しいと思うんだよ。もちろんメロディは大事だけど、ロックバンドのカタルシスってグルーヴやリズムのドライヴ感によって大きく左右されるモノでもあるわけで。だから聡泰くんは大変だろうけど(笑)、重要な役割を担ってるよね。

「そうですね、だからこそのスパルタでもありますし(笑)。そこはわかってるんですけど。……ただやっぱり、[Champagne]って他のバンドと比べると本当に変なんですよ」

■聡泰くんは他の3人に比べていろんなバンドを経験してるし、一番最後に入ったメンバーじゃない? そういう聡泰くんから見た[Champagne]の特異さってどういうものなの?

「うーん……本当に独立国家みたいなバンドなんですよね」

(続きは本誌をチェック!)

text by 有泉智子

『MUSICA 7月号 Vol.75』のご購入はこちら